工作付録は遊馬しいしの原点なのです

今回は以前にも写真で紹介したことがあるのですが、

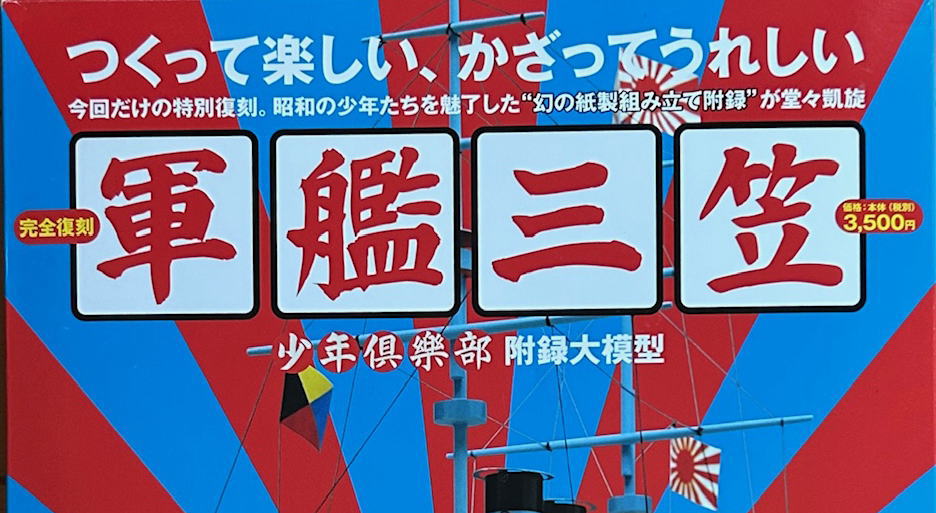

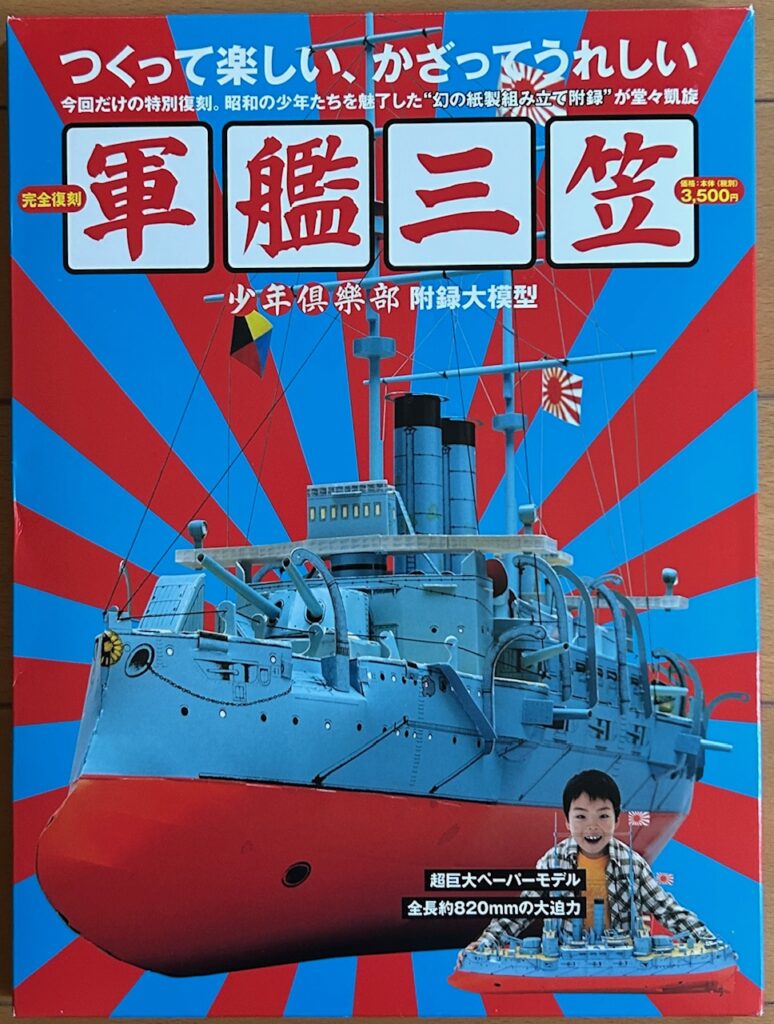

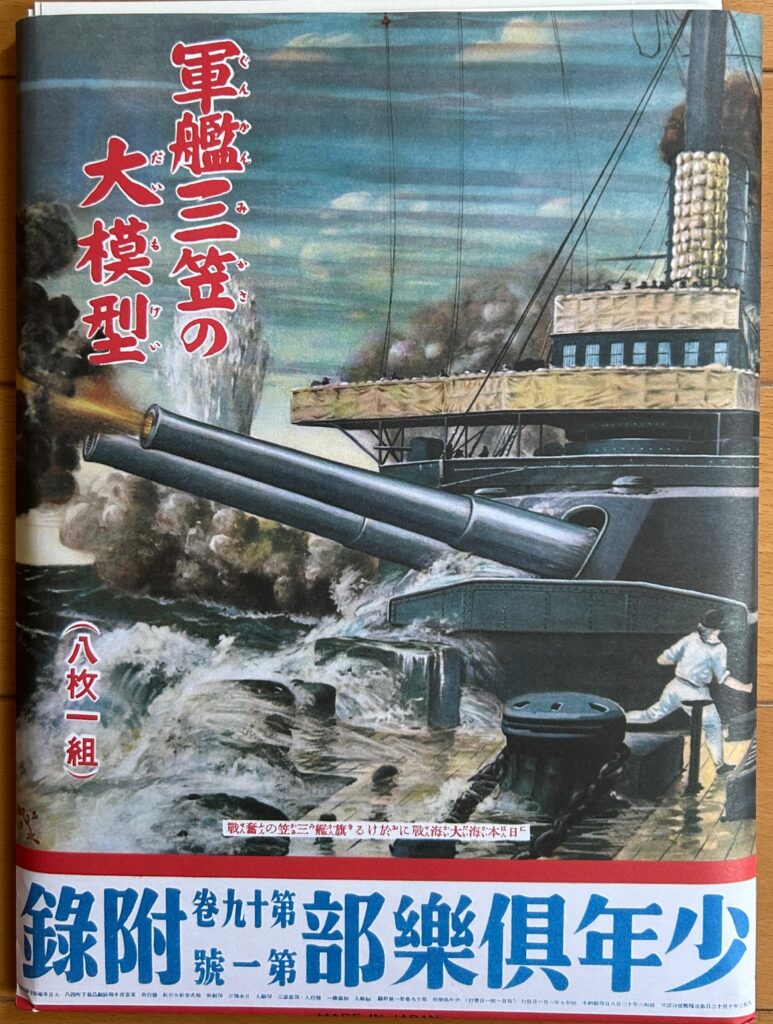

大正-昭和少年達を魅了した月刊少年雑誌「少年倶楽部」の工作付録

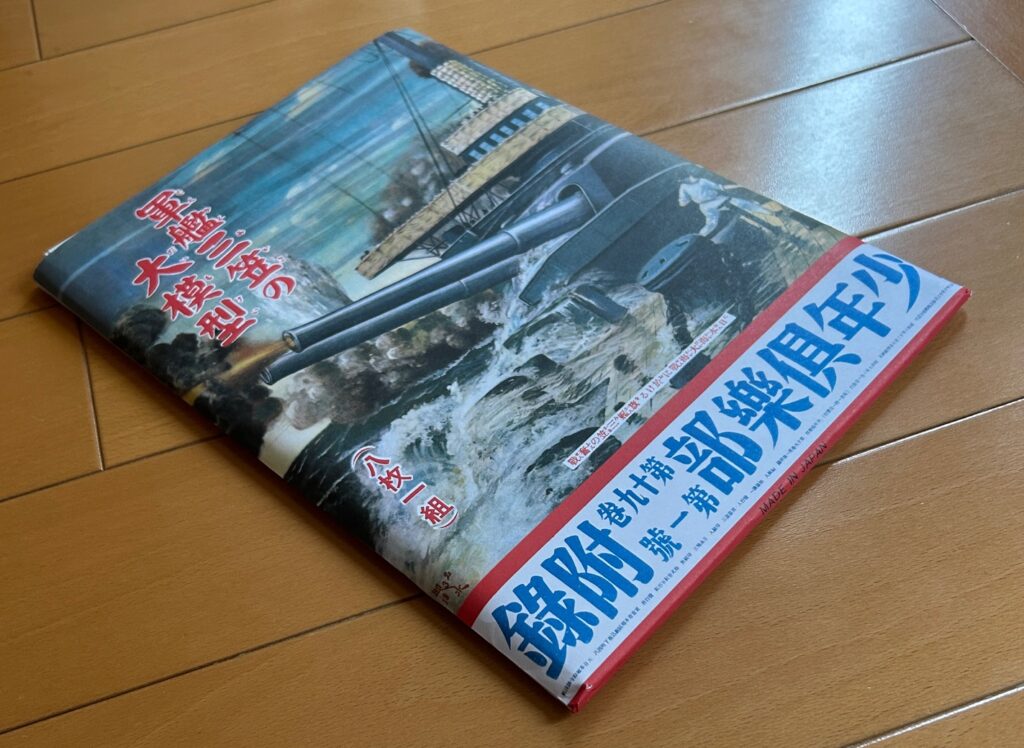

「軍艦三笠」(復刻版)の紹介です。

私こと遊馬は、この工作付録が大好きで、

現在も工作の沼にどっぷりっとはまり込んだまま、生きています。

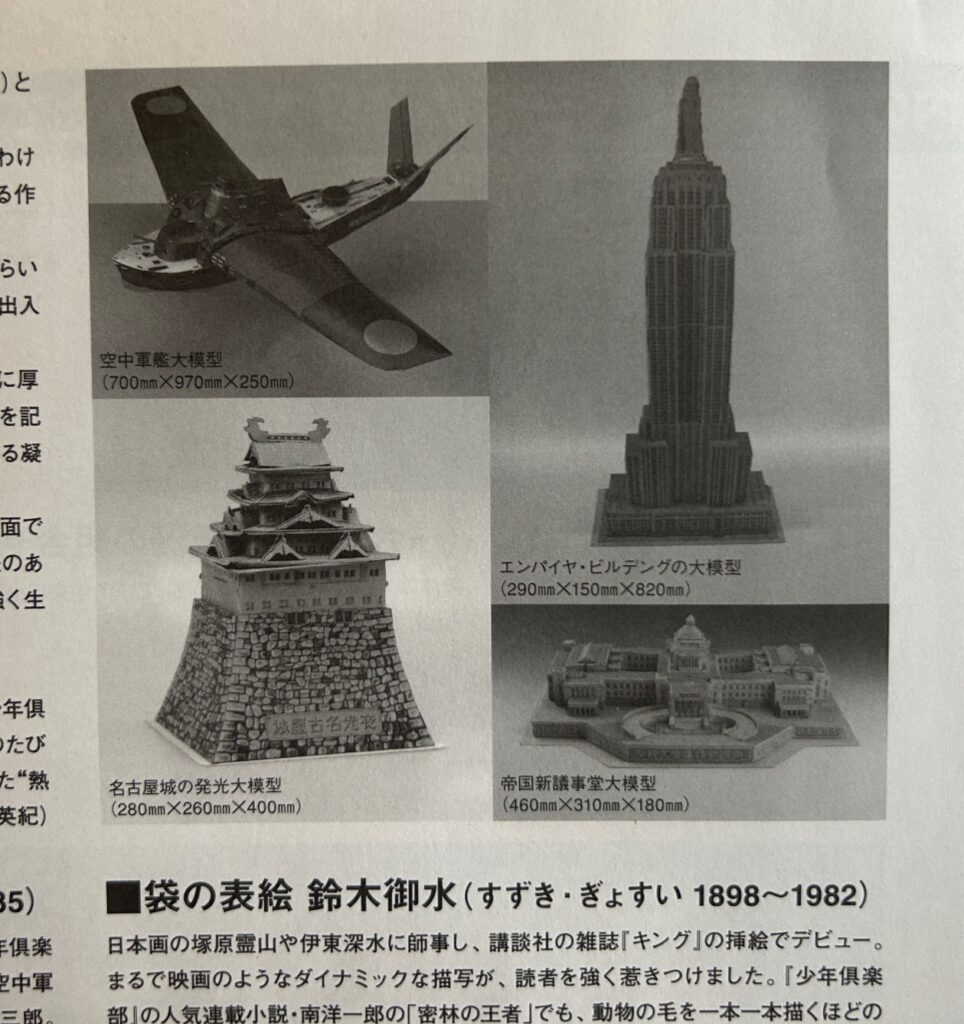

この「軍艦三笠」は昭和7年の「少年倶楽部」新年特大号の付録として製作されたものです。

昭和7年というと、祖父か父親があたりが少年だった頃の話ですね。

当時は当然テレビもなく、このような付録付の月刊誌が少年少女の間で大変人気だったらしいです。

もう、ワクワクしかないもんね!

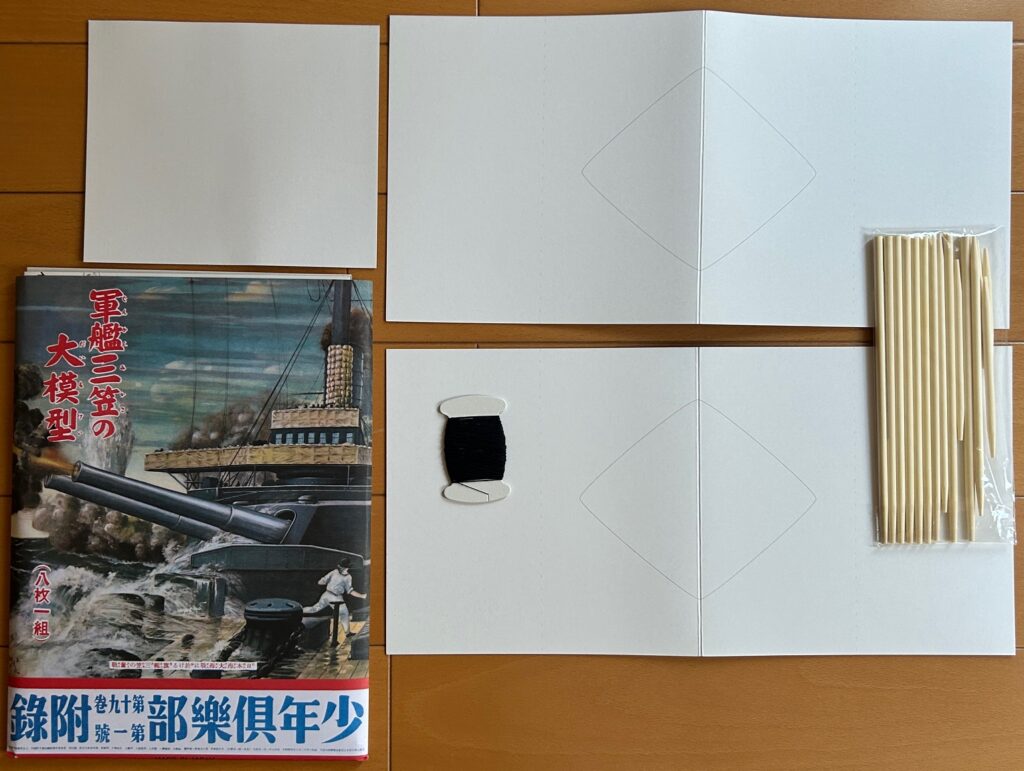

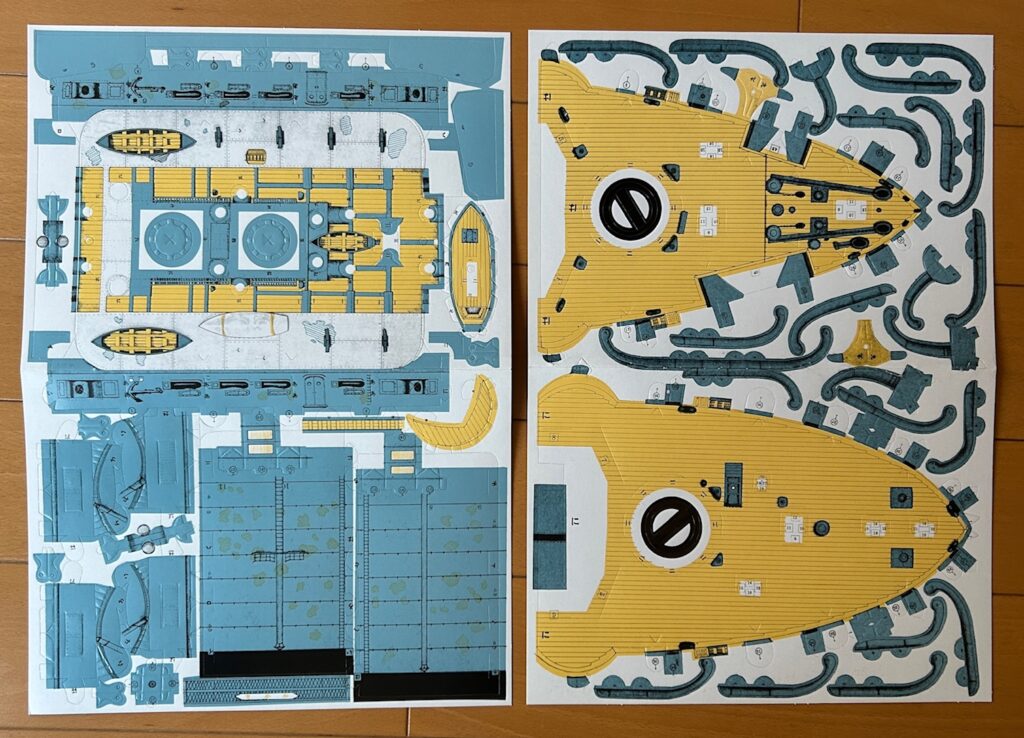

さて、箱の中身を見てみましょう。

当時物らしい袋と台座らしき型紙、黒糸、木の棒などが入っています。

このブログを書くために貴重なコレクションを初めて開封することが時としてあるのですが、

「軍艦三笠」も初めて開封したものになります。

この袋に入っている物が当時の付録ですね。

他の木の棒や黒糸などは、このたびの復刻版用に追加されたものです。

開封して、初めて「こんな物が入っていたのか」と驚いています。

(でも、やっぱりコレクションを初開封するのは緊張しますね)

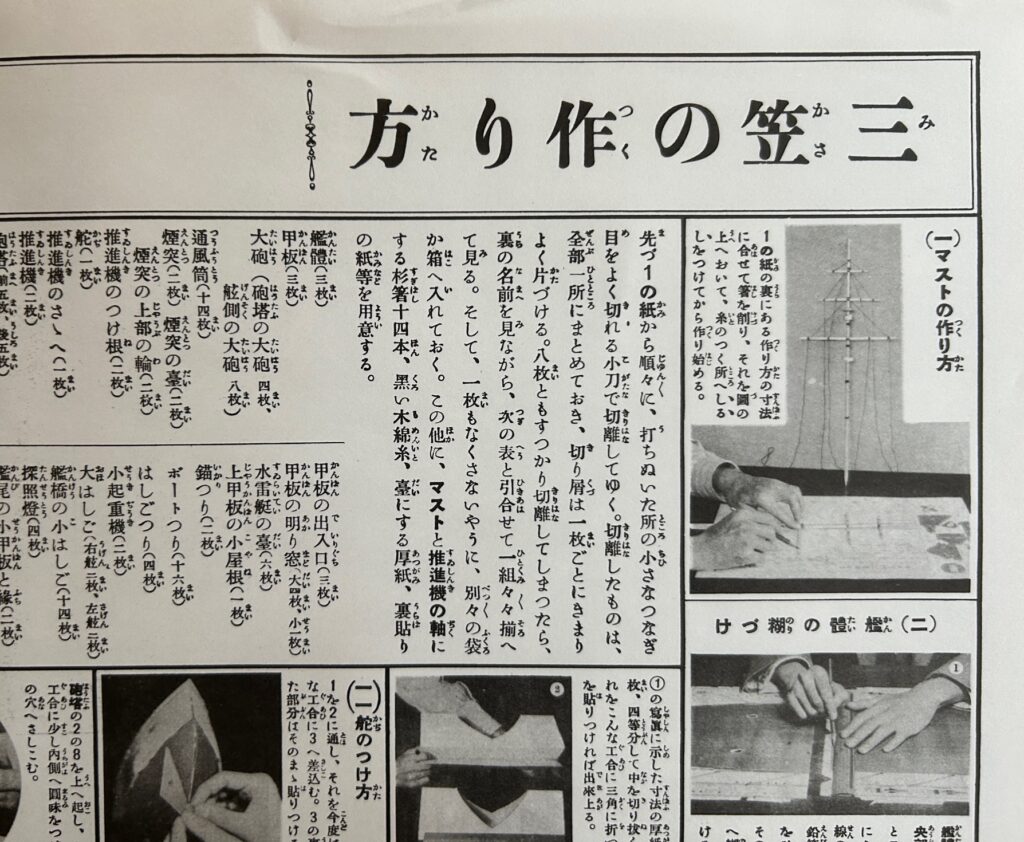

そういえば昭和初期は右から読むんだったな

文字が左右逆ですね。

「サザエさん」で、カツオが交通安全のポスターを書く宿題を、裏のおばあさんに頼むエピソードがありましたが、出来上がったポスターは「交通安全」でなく「全安通交」となっていたというオチでした。

かつての日本では右から左に読む横書きが使われていました。

これは右から左に進む縦書きにならったものだそうです。

左から右に進む横書きはどこで生まれたのか?

答えは日本人が西洋の言語に触れた江戸~明治初期です。

左から右に読む横書きの日本語が初めて登場したのは、外国語の辞書だったとされています。

これにより大正~昭和初期は、日本古来の<右→左>と西洋渡来の<左→右>が混在していました。

戦後、GHQの勧告も在り、欧文流の左横書きが浸透していきます。

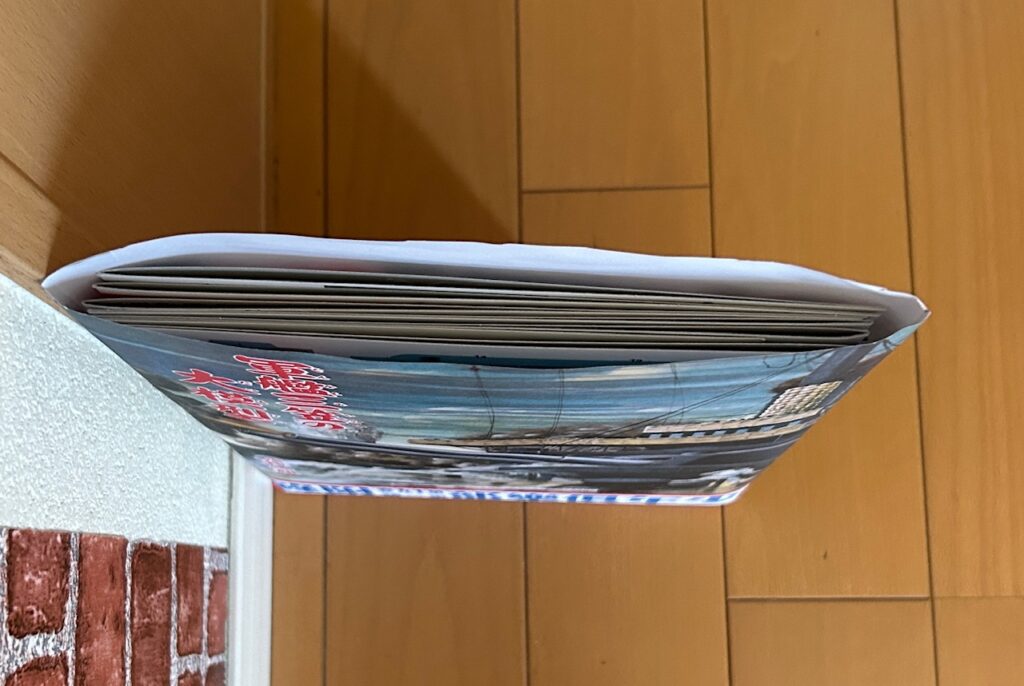

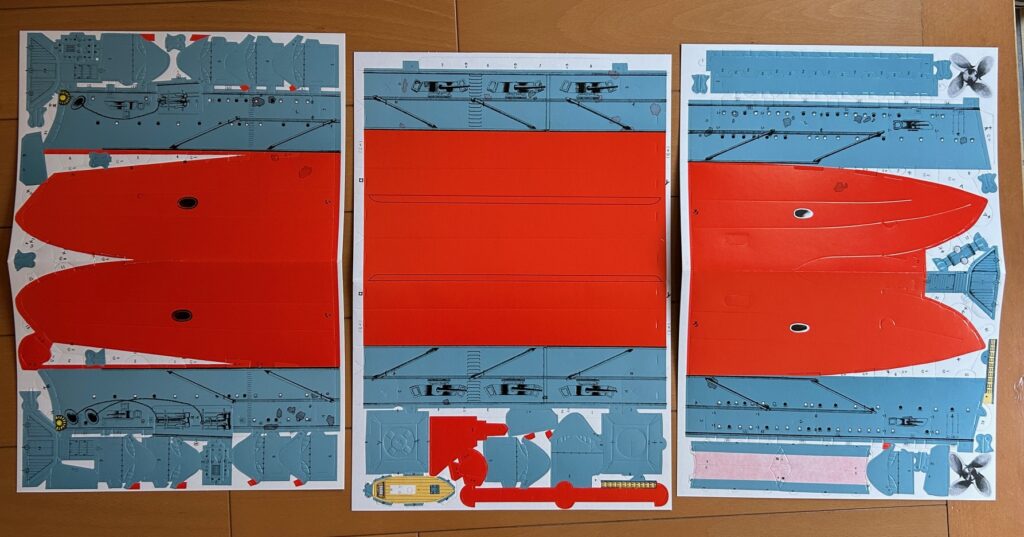

付録が分厚いよ~!

A3二つ折りが4枚、つまりA4シートが8枚あります。

このサイズでいくと、結構大きいモデルですよ。

箱にも書いてあったけど、本当に「超巨大ペーパーモデルですね」

こりゃ、たまらんですわぁ!

ブログを書くのも、ついつい力が入ってしまいますなぁ。

復刻版なので、現代の紙と、現代の印刷及びトムソン(切込)加工技術での再現ですね。

「貼り合わせの位置が微妙にズレるところがあるので、修正加工してください」、と説明にあります。

まあ、微調整くらいならなんとでもなります。

こんな工作パーツをみていると、当時の子供達の熱い思いが伝わってくるようです。

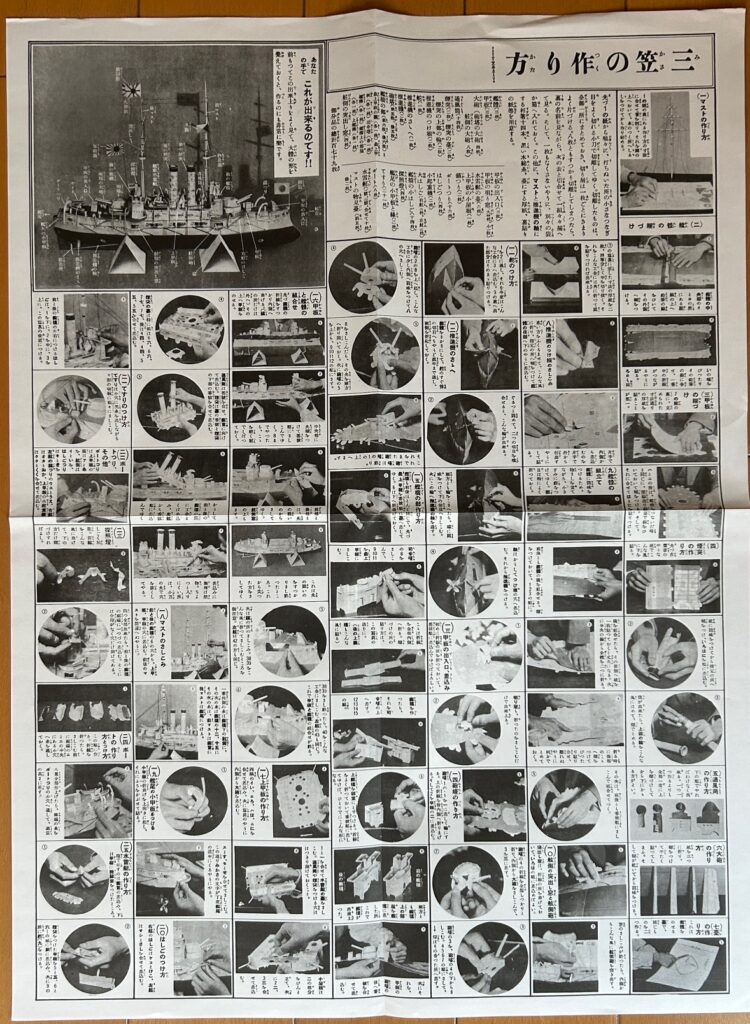

組立説明図は当時物のコピーですね。

昭和初期の組立説明図、なぜか懐かしい気分になってくる

文章表現がいかにも当時ですよね。

付録パーツ以外に、「杉箸14本、黒い木綿糸、台にする厚紙、裏貼りする紙などを用意する」とあります。復刻版にはそれらがあらかじめ用意されているということですね。(ありがたい)

組立説明図を読み進めていくと、工作難易度が結構高めですよ。

これは、子供向けの付録と甘く見てはいけません。

例えば、砲塔など丸めないといけないパーツの紙がかなり厚いので丸めにくいから、

パーツの裏がみを少しずつ剥がして薄くしましょう、ってあります。

なんやかやしながら、実工作時間は30時間くらい掛るんじゃないかな?

やっぱり昔の工作付録は夢があっていいなぁ~

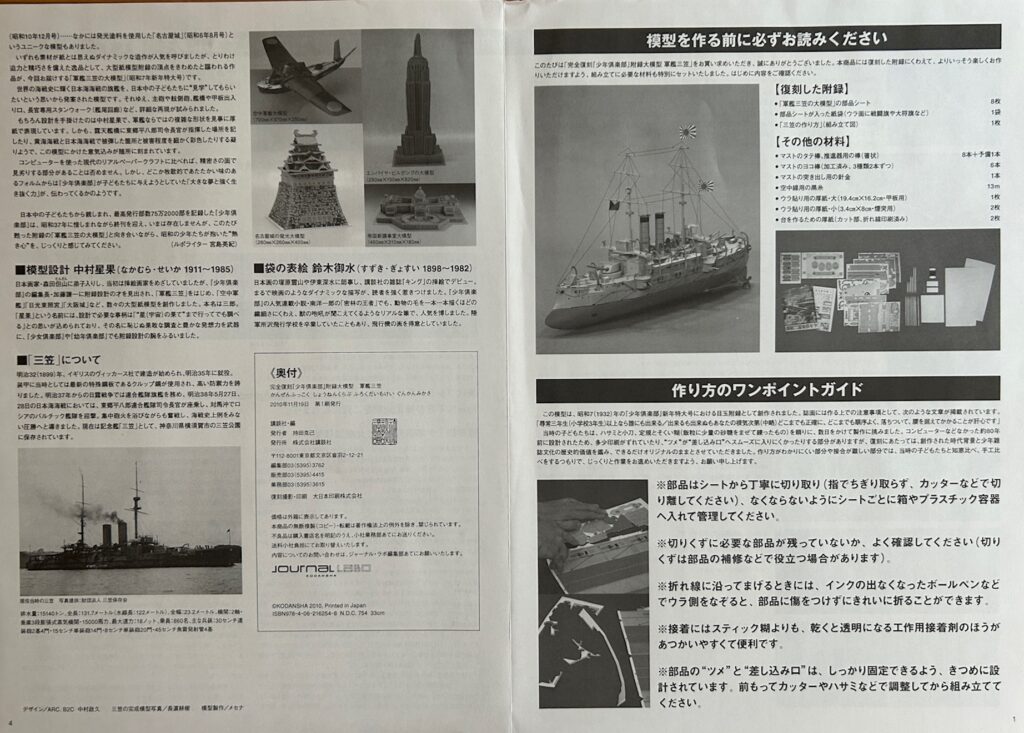

空中軍艦の横幅が97㎝?

30㎝の物差しを3本並べたより大きい?

聞いただけで、胸躍る!

いつか、このような再現工作付録を創ってみたいです。

発刊会社「講談社」の現代プレミアブログがありましたので、こちらもご覧下さい。